| Nota legal | Búsquedas | Mapa del sitio | Contacto | Accesibilidad | ||

| CORPVS INSCRIPTIONVM LATINARVM II | ||

|

Anticuarios y Epigrafistas Siglo XIX en adelante

|

|

|

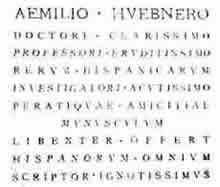

A comienzos del siglo XIX la cota alcanzada por los estudios epigráficos en España gracias a los esfuerzos de los anticuarios ilustrados inició un rápido declive del que no se recuperaría, en la práctica, hasta la restauración de la monarquía con Isabel II, que retomaría el papel de protectora de la Arqueología y de las Artes, época de renovación que coincidió, además, con la entrada en escena del epigrafista y filológo E. Hübner, en la segunda mitad de siglo. Sólo en ciertas zonas y mediante el meritorio trabajo de algunos anticuarios, como F. X. Delgado en Sevilla, se había proseguido la tarea de transcribir y dibujar epígrafes; sus esfuerzos, como los de otros, por salvaguardarlos de la destrucción física, se quedaron, en muchas ocasiones, en esas buenas intenciones. Además, la Academia de la Historia, hasta entonces umbilicus mundi en materia de Epigrafía, Arqueología, y Numismática hispánicas -sobre todo a partir del poder que en cuestión de patrimonio le otorgara la Real Cédula de 1803-, fue perdiendo la vitalidad que hasta entonces la había caracterizado, a la par que declinaba la buena fortuna política que, bajo la protección de reyes y ministros, le había proporcionado un respaldo económico para sostener el proyecto epigráfico de mayor envergadura hasta entonces nunca iniciado, la Colección Litológica de España. En ella habían colaborado los propios académicos como F. Pérez Bayer o J. Cornide pero también otros agentes especiales que, en principio, no pertenecían a ella como el anticuario malagueño L. J. Velázquez de Velasco. En la primera década del nuevo siglo, aparentemente, se continuaba con el proyecto y se seguía manteniendo de cara a la galería que los trabajos no se habían interrumpido y así se lo hacían saber al abate J. F. Masdeu cuando éste, desde Roma, solicitaba apoyo institucional para su propio corpus de inscripciones recibiendo por parte de la Academia negativas sucesivas. Pero la realidad era otra: la investigación epigráfica se había casi agotado por diversos factores como la caída del protagonismo de lo romano, la sustitución de las inscripciones y monedas como objetos primordiales, casi exclusivos, para el estudio de la Antigüedad por la Arquitectura, Escultura, Pintura y otros vestigios arqueológicos que iban desbancando a la Epigrafía y Numismática; sin olvidar, por supuesto, la inestabilidad política que en esos momentos se vivía e incidía negativamente en todos los ámbitos. Pero a esa esterilidad científica contribuyó particularmente el desinterés por la crítica, quizá una actitud excesivamente prudente como respuesta a un siglo XVIII turbulento pero fecundo en el análisis de la veracidad de las inscripciones hispanas. Prueba de esa apatía es el Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España en especial las pertenecientes a las Bellas Artes, que en el año 1832 editó un académico de la Historia, Juan Agustín Ceán Bermúdez, obra en la que se incluyen inscripciones, publicada tres años después de la muerte del autor por el agustino José de la Canal. La obra de Ceán no es la de un viajero, tampoco es una obra que se pueda englobar en el historicismo romántico de autoafirmación nacional, que tras las guerras napoleónicas, se hace patente por toda Europa. El mismo Ceán se justifica en el prólogo admitiendo que su obra está "demodée", pudo hacerse con ventajas hace tres siglos, pero no llegó a verificarse (prólogo s. p.) y además se muestra todavía heredero del espíritu ilustrado no hay género alguno de la antigüedad romana que no pertenezca a la arquitectura, a la pintura, escultura, grabado, o a otras artes subalternas que de ellas dimanan, porque todas son un remedo de la naturaleza, y sin el estudio de ésta todo es vano, siendo su principal tipo la perfección del cuerpo humano, pues de sus armoniosas proporciones resulta la simetría de todas las partes que la componen. Artes científicas y liberales que fueron y serán siempre apreciadas mientras esten reunidos los hombres en sociedades cultas (Cean 1832, p. VII). Sin embargo sí amplia el horizonte de los objetos que son fuente para el conocimiento de la Historia al recomendar que se valoren los instrumentos o utensilios domésticos, como los pesos y balanzas de hierro, las pesas con sus asas, los anillos de bronce; los instrumentos rurales, como los arados, los pértigos y otros ya petrificados; los de guerra, como el parazonium o espada ancha sin punta del tahalí; la sica, daga o puñal de un palmo de largo; la espada falcata a manera de hoz... las glandes o bellotas de plomo... los cascos o capacetes y los pesados escudos, y, lo que es aún mucho más loable, incluye todo ello al final de la obra en un "prontuario" indicando los pueblos y despoblados en que se han encontrado estas y otras raras y apreciables antiguallas romanas (Cean 1832, pp. XXIV-XXV). La especificación pormenorizada de todo ello es reveladora de la importancia que en ese momento ya se les concede a esos objetos y de lo poco sugerentes que considera las inscripciones a las que ni siquiera incluye en un "prontuario": no le hay (i.e. prontuario) de las inscripciones romanas por ser demasiadas, sin embargo de haber omitido muchas que no me parecieron tan interesantes. Las he colocado en sus respectivos artículos, copiándolas de libros tanto impresos como manuscritos, con todo cuidado, prolijidad y esmero. Las hay geográficas que refieren el verdadero nombre del pueblo antiguo en que se pusieron: sepulcrales o epitafios: miliarias, que señalaban las distancias en los caminos y los nombres de los césares que mandaron construirlos o repararlos, y de dedicaciones de templos, arcos, puentes y estatuas a númenes, emperadores y a otros personages. Todas estan llenas de siglas o abreviaturas, que no se pueden interpretar sin un estudio particular (Cean 1832, p. XXV), y si bien denuncia a los falsarios, sin embargo, asume la autoridad de los anticuarios que le precedieron en la aceptación y establecimiento de los textos genuinos: y si de los escritores antiguos pasamos a los modernos, nos encontramos al pronto con los falsarios que inundaron de errores nuestra antigua geografía, y ocasionaron los extravíos de muchos que incautamente los siguieron. No lo hicieron los que me propuse seguir, que fueron los sabios críticos Alvar Gómez, Pedro Chacón, el ilustrísimo Covarrubias, Florian de Ocampo, los Guevaras, el sapientísimo Arias Montano, el canónigo Pacheco, el infatigable Ambrosio de Morales, el racionero Pablo de Céspedes, Juan Fernández Franco, el clarísimo don Antonio Agustín, el P. Mariana, el obispo de Segorve don Juan Bautista Pérez, Rodrigo Caro, después de expurgado, el P. Martín Roa, don Juan Lucas Cortés, don Nicolás Antonio, don Macario Fariñas, don José Maldonado y otros anteriores del siglo XVIII. Entrado ya éste, se establecieron las nuevas academias, y entonces comenzaron a difundirse en la nación las luces de la crítica, y a viajar sus individuos por las provincias en busca de antigüedades romanas y a ratificar las antes descubiertas; tales fueron el P. José del Hierro, don Martín de Ulloa, don Tomás Andres de Güseme, don Luis José Velazquez, marqués de Valdeflores, el Rmo. Fray Enrique Flórez, después su continuador en la España Sagrada el P. M. Risco, el conde de Lumiares, el Ilmo. Bayer, don Gaspar de Jovellanos, don Cándido M. Trigueros, don Francisco Masdeu, don Antonio Ponz, don Juan Loperráez, don José Cornide y otros diligentes indagadores, cuyos viajes, descripciones, notas y apuntes existen en la copiosa biblioteca y archivo de nuestra Real Academia de la Historia. La obra de Ceán supone el punto final de una época en que la Epigrafía había estado en manos de los "anticuarios", humanistas e ilustrados, que gracias a su formación en lenguas clásicas (normalmente en contexto religioso) podían interpretar los textos. El panorama empieza a cambiar a mediados del nuevo siglo, es decir, el siglo XIX, un siglo de Progreso, en el que una nueva generación de burgueses formados en la universidad o en escuelas especializadas irrumpe con fuerza en el panorama cultural español y, aunque en la Academia de la Historia, heredera de la tradición ilustrada, se siga designando con el término "anticuario" al responsable del Gabinete de Antigüedades –como también hoy se designa-, la especialización de los estudios se transluce en los trabajos de esos nuevos "epigrafistas", que se difunden a la comunidad científica a través de nuevas publicaciones, entre ellas, el Boletín de la Academia de la Historia. La Academia ha recuperado todo su esplendor y función anterior como protectora y gobernadora del patrimonio arqueológico. De nuevo, la Epigrafía pasa a primer plano, entre otras cosas, porque los nuevos trazados de la red de comunicaciones, en particular del ferrocarril, así como las reformas urbanísticas de las ciudades ponen al descubierto numerosos epígrafes y fomentan los estudios de geografía histórica en los que las inscripciones y las monedas son piezas indispensables. Esos técnicos especializados -entre ellos ingenieros, como E. Saavedra-, que ocupan también cargos políticos, forman parte de las directivas de las instituciones culturales del país, no sólo de las Academias tradicionales, sino de otras de nueva creación, como los Ateneos Científicos, las Sociedades Geográficas o las Sociedades Arqueológicas. También son responsables en las Comisiones de Monumentos nombradas para velar y salvaguardar el patrimonio, especialmente el que, como consecuencia de la desamortización eclesiástica, había que inventariar y conservar y que constituiría, en muchos casos, el núcleo inicial de los futuros Museos en los que se fueron formando los denominados Lapidarios. La misma Academia de la Historia constituye el suyo tanto de piezas originales como de reproducciones de las mismas. Aunque las convulsiones políticas no dejan tranquilo al siglo, la situación cultural no podía ser más favorable a E. Hübner cuando llega a la Península para estudiar y recopilar materiales para el volumen II del Corpus Inscriptionum Latinarum: A. Fernández Guerra, F. Fita, A. Delgado, A. de los Ríos, la familia Gómez Moreno, M. Rodríguez de Berlanga, los hermanos Oliver y otros muchos lo reciben con los brazos abiertos y con un vivo deseo de aprender y ampliar sus conocimientos en la materia. La trascendencia de la formación complementaria de estos nuevos epigrafistas se hace patente en los artículos que se prodigan en numerosas publicaciones periódicas hasta los albores del siglo XX. Esa nueva generación que adopta una sistemática en el método y nuevas técnicas, como la fotografía, permitirán que la Epigrafía se conforme en España como una disciplina científica, lo cual influye también en la constitución de la primera cátedra de Epigrafía en Madrid, y poco a poco la Academia deja de tener ese papel preponderante a lo que contribuyó, también, la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sin embargo, muchos académicos ocupan también cargos docentes como J. Catalina García y, ya a mediados del siglo XX, cuando la consolidación de la Epigrafía como ciencia auxiliar de la Historia no se cuestiona, J. M. de Navascués. Esa simultaneidad de cargos muchas veces se alterna también con la dirección del Museo Arqueológico Nacional, cuya fundación se retrasó por circunstancias políticas hasta después del año 1867-68. Durante el siglo XX el incremento del número de inscripciones produjo la necesidad de realizar un suplemento a la obra de Hübner: a finales de la década de los veinte Lothar Wickert fue encargado de ello, pero su trabajo se vio interrumpido por las guerras civil y segunda mundial, y no sería hasta los años cincuenta cuando epigrafistas alemanes, españoles y portugueses se pusieron de acuerdo para llevarla a cabo y sigue en curso. Aunque mantiene la estructura del antiguo Corpus de Hübner, la nueva edición se distancia abiertamente de ella en la descripción, el estudio y comentario de los epígrafes que los contempla desde perspectivas diferentes adaptándose a las tendencias y a los intereses marcados por los epigrafistas del siglo XXI, cuyos precedentes había sentado una generación de intelectuales a los que Hübner daría un impulso definitivo, desvinculándose entonces de aquellos anticuarios humanistas e ilustrados cuya labor, sin embargo, fue indispensable para la elaboración del volumen II del Corpus Inscriptionum Latinarum. © H. Gimeno Pascual. |

|

||||||||||||